価格転嫁進まず、8社に1社が"全くできず" 旅館・ホテル業に顧客離れリスク

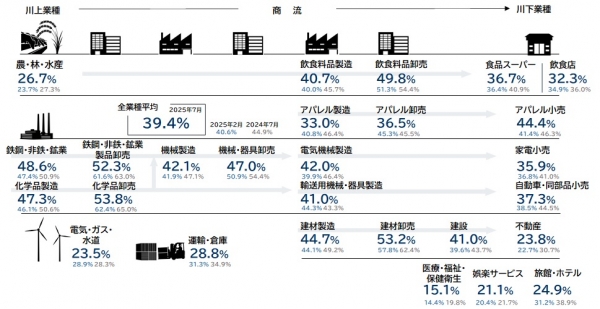

帝国データバンクが2025年7月に実施した6回目の価格転嫁に関する実態調査によると、企業がコスト上昇分を販売価格にどの程度反映できているかを示す「価格転嫁率」は39.4%となり、4割を下回った。前回から1.2ポイント低下し、調査開始以来の最低値を記録した。企業の収益力低下が懸念される結果となった。

全体では「多少なりとも価格転嫁できている」と回答した企業が73.7%にとどまり、前回よりも3.3ポイント低下した。一方で「全く価格転嫁できていない」と回答した企業は12.5%と、8社に1社が価格改定に踏み切れない状況にある。中でも、旅館・ホテル業(転嫁率24.9%)や飲食業(同32.3%)など川下に位置する業種では、価格転嫁が著しく難航している。

価格転嫁が困難な背景には、消費者の節約志向の高まりや、度重なる値上げに対する抵抗感がある。また、原材料費は比較的説明がしやすいため転嫁が進んでいる一方、人件費や物流費、エネルギーコストといった費目は根拠の提示が難しく、価格への反映が進みにくい傾向が続いている。人件費の転嫁率は32.0%、物流費は35.1%、エネルギーコストは30.0%にとどまり、いずれも3割台にとどまった。

観光業界でも同様の課題が顕著となっている。旅館・ホテル業では、価格改定による顧客離れを懸念して値上げに踏み切れないとの声が多く、競合との価格競争や、消費者が価格水準をあらかじめ想定している点が価格転嫁の壁となっている。

一方で、コスト上昇を受けた価格転嫁に成功している企業からは、顧客との信頼関係や、商品の付加価値の高さが背景にあるとの声も聞かれた。建設業や卸売業などでは、誠実な説明により一定の理解を得ている例も見られるが、依然として全体の傾向としては転嫁の進捗は鈍い。

制度上の制約がある業種でも厳しさが目立つ。医療・福祉・保険衛生では、診療報酬や介護報酬といった公定価格に縛られているため、価格を柔軟に調整できない。また、フランチャイズ契約下にある飲食店なども、本部に価格決定権があることから転嫁は困難だという。