海外教育旅行は生徒の主体性と安全の両立がカギ、将来につながる仕組み作りも-シンポジウム開催

シンポジウムの様子

シンポジウムの様子

観光庁国際観光部国際関係担当参事官の渡邉敬氏

観光庁国際観光部国際関係担当参事官の渡邉敬氏

観光庁は3月12日、海外旅行シンポジウムをハイブリッド開催した。2024年度の「海外教育旅行プログラム付加価値向上支援事業」で採択した企画の発表と、有識者によるパネルディスカッション、海外政府観光局らを交えた交流会を実施するもの。リアルで約100名、オンラインで約160名の計260名が参加した。

冒頭に登壇した観光庁国際観光部国際関係担当参事官の渡邉敬氏は、若者の海外旅行は「国際交流促進の観点から重要」との考えで注力していることを紹介。「コロナの前と比べると戻りが完全ではないが、着実に戻ってきている」としたうえで「今回のシンポジウムを契機にいろいろなつながりができ、海外旅行の促進につながれば」と期待を示した。

「社会課題解決と起業家精神」など3テーマで9件選定 海外教育旅行の新たな潮流も

海外教育旅行プログラム付加価値向上支援事業は、旅行会社と学校関係者がタッグを組み、教育的な付加価値の高い海外教育旅行プログラムを企画するもの。有識者等のアドバイザーが伴走支援する。2024年度は9件のプログラムを採択した。

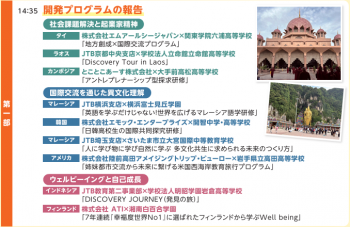

シンポジウムの第一部では24年度に採択された9件について、旅行会社や学校関係者が解説し、アドバイザーとなった有識者がコメントを加えた。プログラムは「社会課題解決と起業家精神」「国際交流を通じた異文化理解」「ウェルビーイングと自己成長」の3つの種類に分けられており、ほとんどが人数を絞った研修旅行の形をとっている。

9件のテーマは地方創生、サステナブルツーリズム、アントレプレナーシップ(起業家精神)型探求、キャリアプランニング、国際共同探究活動、歴史・文化・産業の比較、グローバルリーダー、多文化共生、国際ボランティア、社会課題の発見・解決、ウェルビーイングなどさまざま。

ただし、いずれのプログラムも充実した事前・事後学習の設定、現地との深い交流、異文化体験、学生が主体的に学び考えられる機会の創出といった共通項がある。また、現地で活躍する日本人と接する機会を設けるプログラムも多く見られた。

実施国はマレーシアが2件、タイ、ラオス、カンボジア、インドネシア、韓国、アメリカ、フィンランドが1件ずつ。次世代教育ネットワーキング機構理事・事務局長の中野憲氏によると、コロナ以降は円安の影響などで訪問先をアジアにする学校が増加しているほか、新しいデスティネーションを開発する流れもあるという。

和歌山大学観光学部/武蔵野大学しあわせ研究所教授の加藤久美氏

例えば「Discovery Tour in Laos」(JTB京都中央支店×立命館高等学校)ではラオスを訪問。サステナブルツーリズムの観点から持続可能な未来を探るプログラムで、数日間にわたりラオスの学生と同行し、農村でのホームステイも実施している。アドバイザーを務めた和歌山大学観光学部/武蔵野大学しあわせ研究所教授の加藤久美氏からはオーバーツーリズムを実感し、観光のあるべき姿を見直す契機になるとのコメントがあった。

和歌山大学観光学部/武蔵野大学しあわせ研究所教授の加藤久美氏

例えば「Discovery Tour in Laos」(JTB京都中央支店×立命館高等学校)ではラオスを訪問。サステナブルツーリズムの観点から持続可能な未来を探るプログラムで、数日間にわたりラオスの学生と同行し、農村でのホームステイも実施している。アドバイザーを務めた和歌山大学観光学部/武蔵野大学しあわせ研究所教授の加藤久美氏からはオーバーツーリズムを実感し、観光のあるべき姿を見直す契機になるとのコメントがあった。

「日韓高校生の国際共同探究研修」(エモック・エンタープライズ×開智中学・高等学校)は、日本と韓国の共通の課題を抽出して探求学習をおこなうプログラム。訪問前に訪問先の学校とオンラインで事前交流を実施し、終了後は訪日交流も計画している。アドバイザーを務めた次世代教育ネットワーキング機構理事・事務局長の中野憲氏からは、探求学習のために海外に行くという流れが「海外研修のフェーズが変わるきっかけとなるのでは」と評価された。

日本大学国際関係学部教授の宍戸学氏

「姉妹都市交流から未来に繋げる米国西海岸教育旅行プログラム」(陸前高田アメイジングトリップ・ビューロー×岩手県立高田高等学校)は、東日本大震災をきっかけに陸前高田市と姉妹都市となったアメリカ・クレセントシティを訪問するもの。アドバイザーを務めた日本大学国際関係学部教授の宍戸学氏からは、地域をうまく巻き込んだ取り組みであり、他地域への横展開の可能性があることなどが評価されたとのコメントがあった。

日本大学国際関係学部教授の宍戸学氏

「姉妹都市交流から未来に繋げる米国西海岸教育旅行プログラム」(陸前高田アメイジングトリップ・ビューロー×岩手県立高田高等学校)は、東日本大震災をきっかけに陸前高田市と姉妹都市となったアメリカ・クレセントシティを訪問するもの。アドバイザーを務めた日本大学国際関係学部教授の宍戸学氏からは、地域をうまく巻き込んだ取り組みであり、他地域への横展開の可能性があることなどが評価されたとのコメントがあった。

「DISCOVERY JOURNEY(発見の旅)」(JTB教育第二事業部×明昭学園岩倉高等学校)は修学旅行のプログラムで、インドネシアを訪問。多様性を許容するゆるやかなムスリム文化を体験するとともに、インドネシアに貢献するグローバルリーダーとの面談の場を設けた。アドバイザーの宍戸氏は、現地の日本人が文化とどう向き合い受け入れてきたかを学ぶ機会になると評価した。

次ページ>>「学生の主体性」「将来につなげる教育旅行」テーマにパネルディスカッションも