スポーツ文化ツーリズムシンポで観光・文化・スポ庁が連携協定-武道ツーリズム旅行会社の事例紹介も

3庁の長官が包括的連携協定に署名

3庁の長官が包括的連携協定に署名

観光庁、文化庁、スポーツ庁は2月5日に開催した第8回スポーツ文化ツーリズムシンポジウムにおいて、包括的連携協定を締結した。主催者の代表として登壇したスポーツ庁長官の室伏広治氏は、連携協定について「連携をより一層強化し、世界に対し我が国の魅力をさらに発信していくことをめざす」と目的を説明。「引き続きスポーツや文化をはじめとした地域資源を最大限活用し、被災地の復興や各地域での活性化を力強く推進していく」と語った。

3庁は2016年3月に、ラグビーワールドカップ2019や東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた包括的連携協定を結んでいたところ。2024年の訪日客外客数が3686万9900人となり、2025年は4000万人を達成する見込みのなか、スポーツや文化、芸術、観光の相乗効果による日本ブランドのさらなる発信をめざすため、今回の締結に至ったという。

包括連携協定では「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」をキーワードに、3庁で引き続き緊密な連携を実施していく方針を表明。具体的には「観光立国推進基本計画」「文化芸術推進基本計画」「スポーツ基本計画」の改定に向けた連携協力事項を検討する。また、文化芸術・スポーツを活用した観光コンテンツの開発や、観光地域の高付加価値化による消費拡大・観光コンテンツ整備による地方誘客・周遊促進でも連携する。

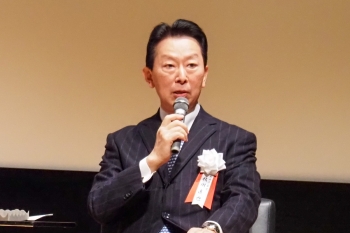

観光庁長官の秡川直也氏

観光庁長官の秡川直也氏

加えて国内での文化芸術・スポーツイベントをフックにした訪日や周遊機会の創出、訪日客の地方誘致に関する受入環境の整備・プロモーションの促進、スポーツや文化芸術を活用した観光を支える人材の育成・確保などについても協力するとした。

また、シンポジウムでは3庁の代表者によるトークセッションを実施。観光庁長官の秡川直也氏は「3庁は力を補いあって効果を発揮する」としたうえで、観光庁の役割は訪日客のアクセス利便性の向上や各地で訪日客が観光を楽しんでもらえるようにすることなどが役割であると説明。日本文化やスポーツイベント等を例にあげつつ、「日本に行ってみたいと思ってもらうきっかけづくりを担ってもらえるのが2庁の分野」と語り、「3人(の長官)のコラボレーションでもっと良い成果が大きくなるのでは」と期待を示した。

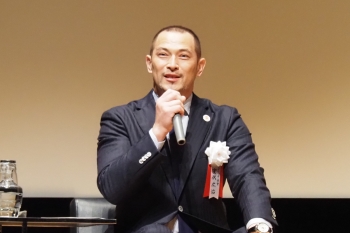

文化庁長官の都倉俊一氏

文化庁長官の都倉俊一氏

文化庁長官の都倉俊一氏は今後の課題について「観光資源のハードは無形文化財など世界に誇るべきものがあるが、しいての課題はソフトをもっと充実させること」とコメント。現在の訪日客のトレンドは「日本文化を体験し、時間があったらスポーツを見たりコンサートに行ったりする、コンテンツ産業が受け身の状態」と話した。そのうえでアメリカでの大リーグ観戦やグラミー賞受賞式の見学ツアーなどを例に挙げ「日本はその部分のソフトの成長・育成がまだこれから。もっと観光資源として充実させられれば、日本の観光立国としての将来は明るいのでは」と語った。

室伏氏はスポーツ庁が自然を相手にするアウトドアスポーツと、精神性が求められる武道ツーリズムの2軸で取り組んできたことを説明。昨年は文化庁の協力のもと仁和寺で武道や日本文化を紹介する「BUDOツーリズムフェア2024」を実施したことに触れ、「トップ同士コミュニケーションをとって一緒に取り組むことがあれば」と話した。

また、今後連携して取り組みたいことについては、都倉氏は「僕とスポーツ庁(の室伏氏)は民間でプロの行政の人ではない。民間とのパイプを持っている」と話し、「クリエイティブな部分は役所にはできない。民間のそういう意味でのノウハウを国が吸い上げていく」ことが重要と強調。「民間と国との連携がますます大切になっていくのでは」と話した。

スポーツ庁長官の室伏広治氏

スポーツ庁長官の室伏広治氏

室伏氏は今後東京2025世界陸上や大阪関西万博、2026年の第20回アジア競技大会などのイベントがあるなか、イベント訪問者に対し「イベントだけでなく他の日本文化、芸術体験をしてもらえるような連携をしていく」と意気込みを示した。相乗効果を出すためには3庁で連携するとともに、「デジタル化で紐づいていくようなネットワークを作り、情報がしっかり届けられるようすることも合わせて取り組んでいく必要がある」と話した。

秡川氏は「去年は約3700万人の訪日客が訪れたが、それまでの5年10年の取組があっての成果」と説明。「2庁と連携を密にして今の取組を続けることが大切で、続けると新しい課題が出てくることもある。話し合って役割分担でうまく対処していくことができれば」と話した。