東北旅行業の今、地場の旅行会社が求めるもの

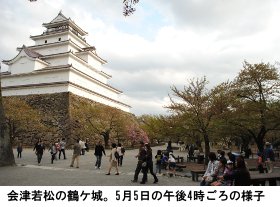

東日本大震災が発生して2ヶ月が経つ。依然として原発事故の状況は変わらず、被災地の復興も緒に就いたばかり。ゴールデンウィークは間際予約が大きく伸び、東北の宿泊施設も賑わうなど変化も見られるが、東北の旅行会社を取り巻く環境はより厳しい。旅行業界における復興には何が必要か探るため、5月4日から6日に休暇を兼ねて福島各地と仙台を訪れたが、そこで感じたのは状況や立場によって課題が異なることの難しさ。これまでに寄せられた投稿も踏まえ、東北の旅行業界、旅行会社の現状と今後の可能性を考察した。

東日本大震災が発生して2ヶ月が経つ。依然として原発事故の状況は変わらず、被災地の復興も緒に就いたばかり。ゴールデンウィークは間際予約が大きく伸び、東北の宿泊施設も賑わうなど変化も見られるが、東北の旅行会社を取り巻く環境はより厳しい。旅行業界における復興には何が必要か探るため、5月4日から6日に休暇を兼ねて福島各地と仙台を訪れたが、そこで感じたのは状況や立場によって課題が異なることの難しさ。これまでに寄せられた投稿も踏まえ、東北の旅行業界、旅行会社の現状と今後の可能性を考察した。 「被災地」でも異なる状況

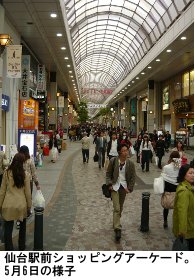

右の写真は、5月6日に撮影した仙台駅前のショッピングアーケードの様子だ。震災後、仙台空港の閉鎖や沿岸部の被災地の様子が報じられたことで、多くの人が無意識のうちに、仙台全体が壊滅的な被害を受けていると感じているだろう。しかし、実際に訪れてみれば、商業ビルの壁の一部崩落など爪あとは残るものの、津波の被害を受けた地域でなければこの写真のように日常生活が着実に取り戻されつつある様子を見て取れる。福島では二岐温泉と会津若松、福島市を訪れたが、沿岸部でないこともあり、こちらもテレビ画面などで映されるような甚大な被害は見られなかった。

右の写真は、5月6日に撮影した仙台駅前のショッピングアーケードの様子だ。震災後、仙台空港の閉鎖や沿岸部の被災地の様子が報じられたことで、多くの人が無意識のうちに、仙台全体が壊滅的な被害を受けていると感じているだろう。しかし、実際に訪れてみれば、商業ビルの壁の一部崩落など爪あとは残るものの、津波の被害を受けた地域でなければこの写真のように日常生活が着実に取り戻されつつある様子を見て取れる。福島では二岐温泉と会津若松、福島市を訪れたが、沿岸部でないこともあり、こちらもテレビ画面などで映されるような甚大な被害は見られなかった。もちろん、ほんの少し移動すれば、津波によって想像もつかないほどの被害を受けた土地があり、多数の住民が依然として避難生活を余儀なくされているのも現実だ。一般的に、メディアや行政では“東北”や“被災地”を一括りにせざるを得ず、今回のような災害時には被害の大きな部分に焦点が当たりがち。しかし実際のところは、このように仙台と福島だけでも、その中でまったく異なる状況が併存していることには留意が必要だろう。

東北発の旅行需要も様々

地域によって日常生活が戻りつつある一方、旅行需要の回復は遅れている。今回の訪問で話を伺うことができた福島ツーリストサービスの代表取締役社長の斎藤修氏は、同社にとっては「自粛と原発が何よりも問題」と語る。同社は福島市と近郊に2店舗を構え、年間7億円を売り上げる第2種旅行会社。地域の法人や組織を対象とした団体旅行と、個人向けのパッケージツアーの代売が事業の柱だ。ゴールデンウィークの間際予約はあったものの、「通常からすればゼロに近い」程度で、地震の物理的な被害ではなく、旅行意欲の減退と自粛ムードの影響と感じている。

地域によって日常生活が戻りつつある一方、旅行需要の回復は遅れている。今回の訪問で話を伺うことができた福島ツーリストサービスの代表取締役社長の斎藤修氏は、同社にとっては「自粛と原発が何よりも問題」と語る。同社は福島市と近郊に2店舗を構え、年間7億円を売り上げる第2種旅行会社。地域の法人や組織を対象とした団体旅行と、個人向けのパッケージツアーの代売が事業の柱だ。ゴールデンウィークの間際予約はあったものの、「通常からすればゼロに近い」程度で、地震の物理的な被害ではなく、旅行意欲の減退と自粛ムードの影響と感じている。一方、投稿を寄せていただいた山形E旅代表取締役の金田史生氏は、地震発生後1ヶ月の状況として、仙台空港の再開後も旅行商品には使えないことを報告。ゴールデンウィークの間際申し込みも予約が取れずに断ることも多かったといい、せっかく需要があっても売れない苦悩が伝わる。その意味で、「海外旅行で仙台空港を使用するのは全体の3割で、仙台が使えなくてもある程度は成田、羽田に誘導可能」という斎藤氏の、「売れるものがあるのは幸せ」と語った言葉が心に残る。

さらに、日本旅行業協会(JATA)東北支部事務局長の西山末男氏によると、東北地域の沿岸部ではそもそも営業を再開できていない店舗もまだあるという。津波が直撃した地域では需要も見出しにくく、「SARSなどと違い、他の代替案を提案できるような環境ではない」(西山氏)ことが深刻な課題だ。周囲にお客様がいなければ、その地域のみを基盤とする旅行会社は事業を継続したくても断念せざるを得ない。

行きやすい旅行商品を工夫

今後の可能性についてはどうか。足元の需要について金田氏は、斎藤氏と同様、4月に入ってから動きが出始め、ゴールデンウィークの間際予約もあったとしつつ、前年比でいえば70%減であったと説明する。一方、斎藤氏は「旅行に行こうという機運は出てきている」といい、明るい要素として「9月、10月の団体の見積を多少依頼されるようになってきている」ことを説明。9月末に予定される仙台空港の全面復旧などの機会も捉えていきたいところで、西山氏も「空路、陸路の早期復旧を各所に働きかけていく」考えだ。

今後の可能性についてはどうか。足元の需要について金田氏は、斎藤氏と同様、4月に入ってから動きが出始め、ゴールデンウィークの間際予約もあったとしつつ、前年比でいえば70%減であったと説明する。一方、斎藤氏は「旅行に行こうという機運は出てきている」といい、明るい要素として「9月、10月の団体の見積を多少依頼されるようになってきている」ことを説明。9月末に予定される仙台空港の全面復旧などの機会も捉えていきたいところで、西山氏も「空路、陸路の早期復旧を各所に働きかけていく」考えだ。ゴールデンウィーク以降の動向は依然として不透明だが、斎藤氏は「うちは明るくやる、というような方法しかない。何か特別なことをするというのではなく、今までと同じスタンスで営業を展開し続けることで、多少なりともお客様が入ってきてくれれば」と語る。中でも、比較的気軽に参加しやすい日帰りバスツアーに可能性を見いだしている。4月末に弘前と角館の桜をテーマにしたツアーを企画したところ、4月13日に1回告知しただけであったが、「合計約140名、バス4台分のお客様が集まった」といい、今後もこうした工夫を続けていきたいとした。

「東北アウトバウンド」復活までの短期的支援策も不可欠

現地の旅行会社が、国内旅行を含めて東北へのインバウンドを伸ばそうとする全国的な“応援ムード”の直接的な恩恵を受けにくいことも難しい課題だ。政府やJATA、全国旅行業協会(ANTA)など多くの団体が自粛ムードの払拭と旅行促進に取り組んでいるが、全体的な運動によって東北への旅行を促進し、それによって東北の経済を活性化することも重要で、中長期的に見れば地元旅行会社のメリットになることも間違いない。

現地の旅行会社が、国内旅行を含めて東北へのインバウンドを伸ばそうとする全国的な“応援ムード”の直接的な恩恵を受けにくいことも難しい課題だ。政府やJATA、全国旅行業協会(ANTA)など多くの団体が自粛ムードの払拭と旅行促進に取り組んでいるが、全体的な運動によって東北への旅行を促進し、それによって東北の経済を活性化することも重要で、中長期的に見れば地元旅行会社のメリットになることも間違いない。一方で、目の前の危機に対処しなければならない旅行会社からすれば、より直接的な支援が望まれる。斎藤氏は、「(行政などの支援策は)直接的な被害を受けているところが優先され、間接被害を受けている旅行・観光業界は、言葉は悪いが生殺し」と指摘。その上で、「間接被害であれば立ち直るチャンスがあるということ」と語り、融資や行政による地元旅行会社への優先発注などの支援を訴えた。

このジレンマの解決策を見い出すことが、旅行業界全体の喫緊の課題だろう。個々の会社やそこで働く個人の置かれた状況は異なり、必要とされる支援も様々だが、それぞれに合った支援を提供する、あるいは提供可能な主体がないわけではない。それらの声を集めてふさわしい主体に届け、適切な支援が提供されるよう働きかける機能が求められていると考える。

取材:本誌 松本裕一