震災後の観光産業は一気に変化−緊急未来対策ミーティングより

流通小売業向けのコンサルティングやソフトウェア開発を手がけるリゾームが4月22日に開催した「緊急未来対策ミーティング」は、震災から波及するリスクとその打ち手を、多様な視点で全員が考え、意見を共有し、それぞれが対策を見出していくことを目的としたもの。流通・小売業を中心に旅行会社3社を含む計65社が参加した。ミーティング前の講演ではジェイティービー(JTB)常務取締役の清水愼一氏が、震災後の同社の対応と観光産業の現状、今後の見通しを語った。清水氏の講演を中心に、今回のセミナーをまとめた。

流通小売業向けのコンサルティングやソフトウェア開発を手がけるリゾームが4月22日に開催した「緊急未来対策ミーティング」は、震災から波及するリスクとその打ち手を、多様な視点で全員が考え、意見を共有し、それぞれが対策を見出していくことを目的としたもの。流通・小売業を中心に旅行会社3社を含む計65社が参加した。ミーティング前の講演ではジェイティービー(JTB)常務取締役の清水愼一氏が、震災後の同社の対応と観光産業の現状、今後の見通しを語った。清水氏の講演を中心に、今回のセミナーをまとめた。震災対応と課題−多様化した現場と経営陣の判断

清水氏ははじめに、「この事態において社会人として、自身がどういう行動や会話をしているか。企業人としてどういう活動や対応をしているか、考えてほしい」と語り、「この2つは独立したものだが重なってきている。後で話すが、CSRとビジネスの領域がかなり接近している。そのあたりを気をつけながら話をしていきたい」と前置きしてから、講演を開始した。

清水氏ははじめに、「この事態において社会人として、自身がどういう行動や会話をしているか。企業人としてどういう活動や対応をしているか、考えてほしい」と語り、「この2つは独立したものだが重なってきている。後で話すが、CSRとビジネスの領域がかなり接近している。そのあたりを気をつけながら話をしていきたい」と前置きしてから、講演を開始した。JTBでは震災当日に対策本部を立ち上げ、旅行者の安否確認や移送、社員の安否確認と支援、旅館・ホテルとの連絡に努める。また3月14日以降は毎朝、臨時の経営会議を実施し、社長の意思確認、決定を仰いだ。3月23日には「緊急営業対策本部」を設置し、「被災地復興支援プロジェクト」と「全社営業サポートプロジェクト」の2つの対策チームを立ち上げている。

こうした対応のなか、整理が必要な大きな課題として清水氏があげたのが、(1)震災直後の避難体制、連絡手段、(2)経営トップと現場の判断、(3)被災地への継続的な支援体制、の3点だ。これまで旅行業界では、阪神大震災や9.11、スマトラ沖地震など旅行業の営業や経営に影響を及ぼす危機があった。しかし、既存のマニュアルはまったく役に立たず、対応の仕方を含め見直す必要があるとの認識だという。

特に、「一番現場を知っている現場のトップの判断を、全体を見る経営陣がどう対応するか」と問題を提起。JTBでもマス媒体へのCM再開について、影響の少なかった九州など西日本の現場から先に要望が上がり、議論を交わしたという。結果としてJTBでは4月から九州など西日本で再開、4月10日以降に一部の北海道や首都圏で再開したが、「現場の判断と経営陣の意思決定については、相当訓練しておかなくてはいけなかった。これだけ多様になった現場を瞬時に把握できるリーダーはいない」と語る。

観光復活のタイミング−安全宣言なしに節目なし

観光庁の調査によると、3月12日から4月8日までの宿泊キャンセルが56万人。そのうち、東北・関東で36万人だ。JTBが発表したゴールデンウィークの旅行見通しでも、国内旅行が27.8%減、海外旅行が16.6%減で、「様子を見ていた消費者の間際予約でどうにか前年並みに戻して、夏前に元に戻していくのが業界の悲願」と話すが、「余震や原発事故が落ち着き、なかなかうまくいかないだろう」とも話す。

観光産業は苦しい状況の中、プロモーション再開のタイミングをはかっているところだが、被災地の心情や業界の横並び意識があり、決定するのは難しい。救済から復旧、復興へと進むなかで見えてくるのだが、「阪神大震災では1ヶ月後に『がんばろう』のキャンペーンをしたが、今回は不明者捜索が終了しておらず、原発問題も収束していないので、そう簡単にいかない」。特に原発問題は「安全宣言がない限り、節目はありえない。SARSの時も、安全宣言が出てからやっと動き出した」と説明する。

しかし4月21日、観光関係者約1000名の参集のもと、日本観光振興協会が「がんばろう東日本宣言」を発出し、節目をつけた。清水氏は「こういう宣言がでないと消費者は心情的に動けない。今後は徐々に動き出すと思っている」と予想する。

すでに旅行業界では被災地支援をこめた旅行企画の工夫が始まっている。支援にビジネスを重ねる兼ね合いが「今の業界の一番の課題だ」と清水氏は話す。

消費者心理の変化と夏の節電が劇的変化を促す−キーワードは「街歩き」

今後の見通しとして清水氏は、「元には戻らない」と語る。観光産業は1995年前後から団体が減少し、観光客の担い手がリピーター主体に変わってきた。「当時はSARSなど外的要因を理由にしていたが、そうではない。この変化のなかでJTBの売上も右肩上がりがストップし、倒産する旅館やホテルもでてきた」と説明し、「緩慢に変化していた動きが震災を機に一気に来る。第二次世界大戦の『戦後』に匹敵する『災後』という言葉がいわれているが、私もそう思う」と断言する。

今後の見通しとして清水氏は、「元には戻らない」と語る。観光産業は1995年前後から団体が減少し、観光客の担い手がリピーター主体に変わってきた。「当時はSARSなど外的要因を理由にしていたが、そうではない。この変化のなかでJTBの売上も右肩上がりがストップし、倒産する旅館やホテルもでてきた」と説明し、「緩慢に変化していた動きが震災を機に一気に来る。第二次世界大戦の『戦後』に匹敵する『災後』という言葉がいわれているが、私もそう思う」と断言する。変化の方向性として清水氏は、4月6日の日経MJに掲載された東京大学大学院教授の松原隆一郎氏の「若い人を中心に繋がりを求め、社会的責任を意識したエシカルな方向に行く」とする「消費者心理どう変わる?『つながり』を重視」の記事を紹介。「今後は、ビジネスとエシカルなことをセンスよく両立させて、さりげなく売上を確保することが必要」と予想する。

もう1つ、「もっと大きくライフスタイルを変える」とするのが「夏の節電」だ。化学工業会の緊急提言「電力需給の時間的空間的シフト」について、「こういう状況の中、やっていかなくてはいけないだろう」と話す。ソニーが発表した2週間の夏休みや、大学が検討する7月から9月の長期休暇をとりあげ、「この機に何かをやりたい人がいる。一方で、交通費と宿泊費を出し、東京から疎開する人や企業研修の受け皿になる構想を持つ地方自治体がある」と紹介。「この2つの動きで、若者中心の変化がシニアを含む全世代に波及する。企業のビジネスの動きも変わってくる」と話した。

こうした変化はすでに観光産業で先取りされているという。それが、「まち歩き」だ。例えば、震災後でも、ゴールデンウィークのシニア世代の欧州旅行はまったく影響を受けていない。「彼らは毎年、1人50万円を使ってでも行く。ドイツならドレスデン、イタリアならシエナなど地方都市で、全部目的はまち歩き」と、その訴求力を強調。それが「エシカルなところに向かう。これからのキーワードはまち歩きで、身の丈にあった、暮らしと一体となった観光」と今の動きを紹介する。

この変化に対応するためには、まちづくりが重要と、清水氏はいう。「例えば車中心の町から人間中心の町へ。歩車分離をし、真ん中を人間が歩いて両側を車が通るような抜本的な転換をする。いきいきとした暮らしのあるところに、観光客はひきつけられる」という。「逆に言うと、観光から入る街づくりはだめ。暮らしから入るところが成功する。ここで小売業と接点が生まれる」と、今後の可能性を提言した。

今後の対応をみんなの知恵で

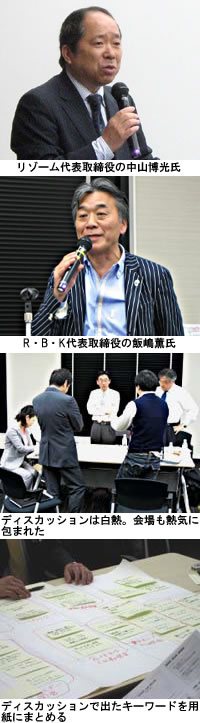

主催者のリゾームがシステムユーザーやコンサルティ

ング提供先以外のお客様を対象にセミナーを開催するの

は、今回が初めてのこと。代表取締役の中山博光氏は

「今回の震災は複合連鎖危機の始まり。地震と津波から

派生した原発問題、さらに電力不足は経済に影響し、円

や国債の暴落など、5年、10年の影響はグローバル規模

に及ぶ」という。「しかし、自分だけでは対策は見えて

こない。みんなの知恵を集めれば何か形にできる。参加

者の皆さんには何か『一策』を見つけて帰ってもらうこ

とを願っている」と、開催趣旨を説明する。

セミナーの参加者は小売業の従事者を中心とした65名

で、当日は小売業の店舗作りや教育などを支援するR・B・

K代表取締役の飯嶋薫氏も講師として登壇。小売業も厳

しい状況にあるが、西武デパートの4月の売上は、イン

テリアや高級貴金属は振るわないものの104%、ヤング

部門に限ると130%以上。玉川高島屋の「グレースコン

チネンタル」は3月でも130%くらいに伸びたことを紹介

し、「どんな状況でも勝てる部分があるのを垣間見た。

勝てる仕組みは大切」と話す。

また、震災当日、緊急事態への対応として、丸ビルと

伊勢丹の事例を紹介。丸ビルでは帰宅困難者に毛布や炊

き出しの対応をし、商業ビルで一番良い評判だったとい

う。また、伊勢丹でも、帰宅困難者に帰路のマップを配

布。「おそらく、丸ビルは三菱地所の緊急時災害対策の

しくみがしっかりしていたのだろう。また、伊勢丹でも

体制ができていた」と、緊急対応ができた理由を推察す

る。

参加者達は講演後、6名程度のチームに分かれ、今後

の対策を「攻め」と「備え」の2方面から議論。チーム

ごとに発表した。発表ではキーワードとして「コミュニ

ティ化」「ライフスタイル・時間の使い方の変化」「従

来エネルギーからの脱却」「エコ、リサイクル」などが

上げられ、コミュニティを生かしたマーケティングや家

族との絆、子供をフックにした商品開発、キャンドルナ

イトの営業、新雇用システムの構築などのアイディアが

あげられた。

主催者のリゾームがシステムユーザーやコンサルティ

ング提供先以外のお客様を対象にセミナーを開催するの

は、今回が初めてのこと。代表取締役の中山博光氏は

「今回の震災は複合連鎖危機の始まり。地震と津波から

派生した原発問題、さらに電力不足は経済に影響し、円

や国債の暴落など、5年、10年の影響はグローバル規模

に及ぶ」という。「しかし、自分だけでは対策は見えて

こない。みんなの知恵を集めれば何か形にできる。参加

者の皆さんには何か『一策』を見つけて帰ってもらうこ

とを願っている」と、開催趣旨を説明する。

セミナーの参加者は小売業の従事者を中心とした65名

で、当日は小売業の店舗作りや教育などを支援するR・B・

K代表取締役の飯嶋薫氏も講師として登壇。小売業も厳

しい状況にあるが、西武デパートの4月の売上は、イン

テリアや高級貴金属は振るわないものの104%、ヤング

部門に限ると130%以上。玉川高島屋の「グレースコン

チネンタル」は3月でも130%くらいに伸びたことを紹介

し、「どんな状況でも勝てる部分があるのを垣間見た。

勝てる仕組みは大切」と話す。

また、震災当日、緊急事態への対応として、丸ビルと

伊勢丹の事例を紹介。丸ビルでは帰宅困難者に毛布や炊

き出しの対応をし、商業ビルで一番良い評判だったとい

う。また、伊勢丹でも、帰宅困難者に帰路のマップを配

布。「おそらく、丸ビルは三菱地所の緊急時災害対策の

しくみがしっかりしていたのだろう。また、伊勢丹でも

体制ができていた」と、緊急対応ができた理由を推察す

る。

参加者達は講演後、6名程度のチームに分かれ、今後

の対策を「攻め」と「備え」の2方面から議論。チーム

ごとに発表した。発表ではキーワードとして「コミュニ

ティ化」「ライフスタイル・時間の使い方の変化」「従

来エネルギーからの脱却」「エコ、リサイクル」などが

上げられ、コミュニティを生かしたマーケティングや家

族との絆、子供をフックにした商品開発、キャンドルナ

イトの営業、新雇用システムの構築などのアイディアが

あげられた。

取材:本誌 山田紀子